编者按:今年5月14日,第九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会坪山分会场将要开幕。作为坪山分会场系列活动之一,由湖南省油画学会主办的《我从山中来》——曾树松油画作品展将在坪山雕塑创意园2号楼1楼展厅悄然拉开帷幕。

曾树松先生,1941年生,中国美术家协会会员,湖南省美术家协会会员,湖南油画学会会员,怀化市美术家协会主席,原怀化学院美术系系主任。

播种

始终记得初次看画展的情景。母亲带着我来到学校美术科一间展厅,陈设的是81届美术科学生的毕业作品,展牌标签一概没有,条件非常简陋,学生作品只能置于地面。但我仍然被一幅手捧饭碗满脸沧桑的西北老农形象所震撼,小小的我站在画前,眼泪突然汹涌而出。这幅作品不同于小时候常见的红光亮、高大全形象,他是如此生活化平民性,就是我平时在山间地头所见的农民形象。而这种从平实中沉淀积累的美如一记重锤击打着我那幼小的心灵,并在那里播下了一颗艺术的种子。

若干年后,方知这幅作品临罗中立的名作《父亲》,学生作者姓名已不得而知,但过往只要出自怀化学院的学生油画作品,他们都得益于曾树松老师的谆谆教诲。

山情

上世纪60年代初期,曾树松老师与我父亲王瑞璜同时从湖南师范学院分配到湘西投身于教育事业,从黔阳师范到怀化师专再升级为怀化学院,他俩在这所学院奉献了大好年华。同样直爽的个性也让他们成为终生的同事和好友。

我的家乡是山区,建校时师专就在群山环绕之中。崇山峻岭绵延着青黛沉静,苍松翠柏巍然耸立,野花闲草漫山遍野,伙伴们全撒丫在山间欢跑。尽管身处城市,但我是山里长大的孩子。山中的自然风貌是我们的第一课堂,山上的野葱、茶泡、椿芽提供给我们应有尽有的美味,在山中自由自在的纯净里我们成长。山的博大精深教会了我们包容,山就是我们从小到大的摇篮和乐园。成年后我自嘲身上为何带有一种女性难得的野气和率性,反思后得出这应当是山岭文化在我身上打下的烙印。

父亲常常带着儿时的我漫步于乡间山野,那里经常看到曾树松老师写生的身影,他作品里最多的也是各种各样的山景:北方的山粗犷挺拔,而家乡的山浓郁苍翠,如同一块浓郁得无法化开的碧玉,特别是春天,满山油菜绚丽绽放的场景如同一幅美丽的油画。也只有油彩才能勾画出山景斑斓灿烂的画面。因为曾老师的画,很小时,我便能感知到油画无穷的魅力。

当年,怀化学院是地处湘西门户唯一一所高等学府,美术系实力非常不俗,曾涌现出易图境、禹海亮等在艺术及市场都游刃有余的国画艺术家。众所周知,油画和雕塑一样,源于西洋艺术,要想脱颖而出,比国画这种国粹面临着更大的压力,相对于他们,曾老师显得尤为低调。少年时代去他家,他都是作画状态抑或谈论艺术。他作画时严峻的表情让我们对他敬畏有加,但是每次画面那明亮的色彩,栩栩如生的形象又让我喜悦不已,他的敬业和扎实让我始终以崇拜的眼光仰望着这位湖南油画界的前辈。他也以个人艺术上始终如一的付出跻身于怀化师专第一批教授的行列,其作品屡获奖项并为杭州市政府收藏。

上世纪90年代,曾树松老师举办了平生第一次画展,母亲与我来到怀化博物馆时,学生们的欢呼已然远去,偌大的展厅只有一幅幅熟悉的家乡风情,自然风光在油彩中充满活力。我静静地把一束野花放在一幅山景作品之前,芬芳的气息让我至今都可以感受到那种对于山的敬意。

忆山

离开家乡的日子里,我曾梦见家乡的山,醒来后朦胧的印象却只有回忆里曾老师作品中的画面。之后我才感受到曾老师的个性和艺术风格正如山一样稳重凝练,苍劲有力。也许这就是他们那一代人共同特点。我曾经在深圳美术馆见过他的学生禹海亮老师的作品,故乡的画如同一阵清新的风唤起了我的思乡之情,可是我内心世界更为向往的却是能把故乡关于山的风情推介到南方啊。

在大芬工作时,父亲与我到村里漫步,也许是情感的偏爱,他总爱说:“你曾叔叔的画好像比他们都强,你啥时候帮他办场展览呢,让深圳人也看看我们家乡的水平和风情。”我当然明白学术的严谨和艺术的原创与商业绘画自然不可同日而语,可是来自世交关系和避嫌原则让我实在难以启齿。潜意识里,我希望曾老师去到更高级别的美术殿堂一展风采。每次有机会与他交流时,发现曾老师仍然笔耕不辍,他自费前往欧洲油画发源地交流学习,而其学生也已在深圳的学校里成长为业务骨干。父亲曾经很感紧张地告知曾老师,长期画画过于疲惫眼睛长了黄斑,不知以后还能否画画。可是每次回家,依然能够看到曾老师的新作,画稿堆积如山,而笔下的山景已经炉火纯青,总能让我怦然心动,俄罗斯流派的写实传递着灵动的鲜活让我叹为观止。可毕竟岁月不饶人,曾老师清高直率的个性让他不善于人际活动,我始终未曾听到他本人关于再次举办画展的筹划。

远山

近年来,我到了新的工作地,闲时攀马峦山,爬田头山,登聚龙山,才明白坪山何以得名。山上有着故乡丘陵地带的痕迹让我有一抹惊喜,这里让我呼吸到熟悉的气味,家乡的哺育真是让我对山有着别有样的情缘。

去年底,父亲病故了。追悼会上老泪纵横的曾老师让我感受到了一种生命的紧迫感,他们这一代人,苦了半辈子,勤奋了一世,山一样的坚韧,山一样的稳健,山一样的内敛让父爱都是山一样冷峻。可是生命瞬间即逝,山崩一样的悲痛让你猝不及防。父亲也是山里的孩子,如今已经魂归于山,可是山一般的情怀还在我的心头激荡啊。

举贤不避亲,不能再等了!在第九届文博会的方案中,我作为策展人推出了这场展览,当我问及曾老师关于展览命名之时,他说:“我生于山长于山,就叫《我从山中来》吧。”我的耳边回响起了一首熟悉的台湾校园歌曲:“我从山中来带着兰花草,种在小园中希望花开早,一日看三回看得花时过,兰花却依然苞也无一个,转眼秋天到移兰入暖房,朝朝频顾惜夜夜不相忘,期待春花开能将宿愿偿,满庭花簇簇变得许多香。”正如歌中所唱,曾老师以山一样的情怀和兰一样的情操,坚守在艺术园地里辛勤耕耘了一生,如今终将艺术之花绽放于坪山。也许,冥冥之中,故乡的山峦听到了一种新的声音,那是来自南方前沿远山的呼唤。(本报特约记者 方 元)

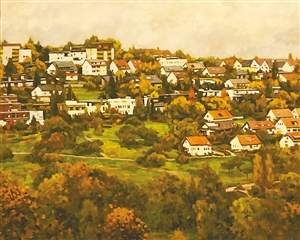

(本版图为曾树松油画作品)